Hysterie in Europa: Politik oder Inszenierung der Ängste?

Hysterie in Europa: Politik oder Inszenierung der Ängste?

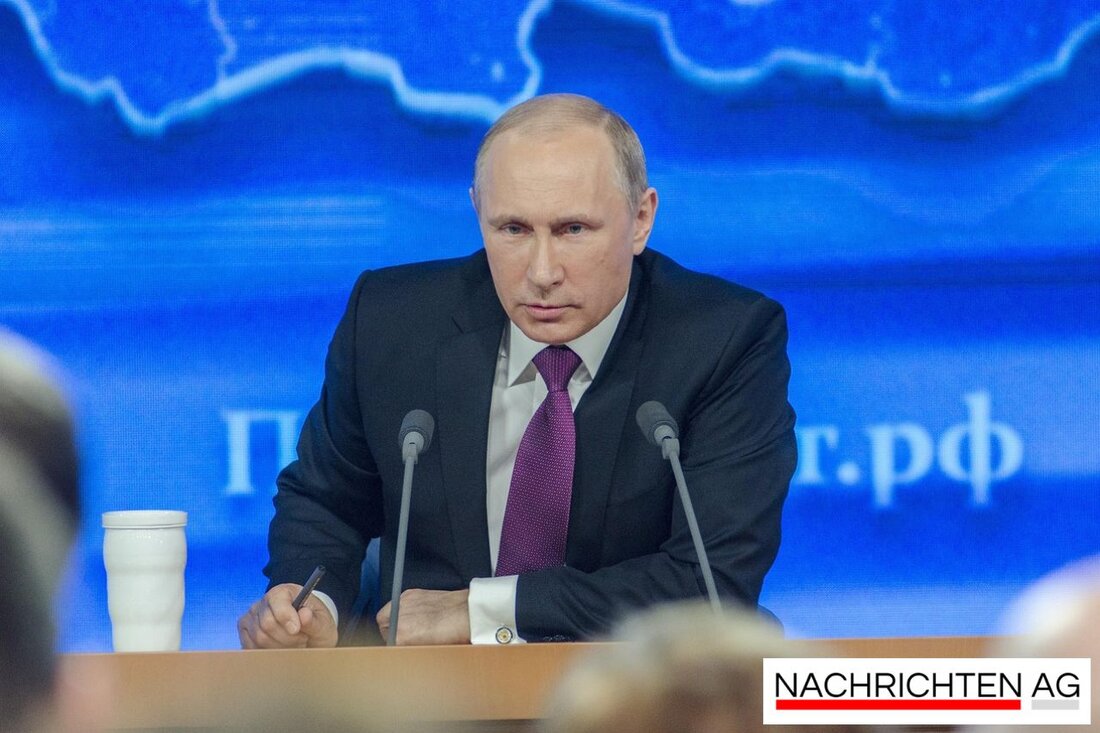

Mittel-Europa, Deutschland - Der 6. Juni 2025 steht im Zeichen einer auffälligen Hysterie, die sowohl die politische Klasse als auch die Bevölkerung in Europa ergriffen hat. Immer mehr Menschen erleben eine Dauererregung, die sich in den Debatten der letzten Jahre manifestiert. Themen wie Erderwärmung, geopolitische Spannungen mit Akteuren wie Trump und Putin, sowie die gesellschaftlichen Herausforderungen durch Viren und Extremismus werden nicht nur diskutiert, sondern in apokalyptischen Szenarien überzeichnet. Laut Unser Mitteleuropa wird der zunehmende Niedergang Europas von einer Inszenierung begleitet, die schriller und hysterischer wird, anstatt sich mit den realen Problemen und Krisen auseinanderzusetzen.

Die Diskussion über „Hysterie“ ist keineswegs neu. Bereits in historischen Texten, wie in alten Papyri oder den Schriften antiker Autoren, findet sich dieser Begriff. Im Mittelalter galt Hysterie als ein Zeichen teuflischer Besessenheit, während Sigmund Freud sie als neurotische Störung verstand. Heutzutage wird sie als Geschlechtsneutral eingestuft, hat sich aber zu einem Massenphänomen gewandelt, das beide Geschlechter betrifft, so die Analyse von Andreas Unterberger.

Politik und Hysterie

In der aktuellen politischen Landschaft haben Emotionen zunehmend die Argumentation ersetzt. Politiker verhalten sich häufig wie Moderatoren und Kommentatoren anstatt verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Oft werden entscheidende politische Maßnahmen unter dem Druck hysterischer Inszenierungen getroffen, ohne ausreichende Bürgerbeteiligung. Dies führt dazu, dass relevante Themen in den Hintergrund gedrängt werden, während marginalisierte Anliegen überproportional thematisiert werden. Ein Beispiel dafür ist der öffentliche Diskurs über das „Kämpfen gegen Rechts“ oder den Klimaschutz, die als Inszenierungen interpretiert werden, die von echten Problemen ablenken, wie in der Diskussion bei Andreas Unterberger deutlich wird.

Die Hysterie wird durch die gegenwärtigen geopolitischen Herausforderungen weiter angefacht. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat eine Welle der Alarmierung in Deutschland und ganz Europa ausgelöst, bei der die politischen Debatten häufig von Worst-Case-Szenarien bestimmt werden. Es gibt zwei zentrale Narrative in der sicherheitspolitischen Diskussion: Die Angst vor möglichen aggressiven Schritten Russlands in Osteuropa sowie die Befürchtung, dass Europa ohne den Schutz der USA, insbesondere unter einer Administration von Trump, ungeschützt bleiben könnte. Diese Themen treiben die Aufrüstung voran, während die notwendige fundierte Analyse und offene Debatte oft ausbleiben, wie Peter Sloterdijk in seiner Analyse feststellt, die im Zusammenhang mit der IPG Journal diskutiert wird.

Die Gefahr der Dauerhysterie

Experts warnen vor den langwierigen Kosten der Dauerhysterie. Politische Fragen werden zunehmend als existenziell überhöht, was zu überzogenen Maßnahmen und einer Spirale an übergreifenden Konflikten führen könnte. Ein Beispiel ist die Auseinandersetzung um die Energiewende in Deutschland, die von vielen als hysterische Überreaktion wahrgenommen wird, die mehr Schaden als Nutzen bringt. Der Drang nach Symbolpolitik und das Sündenbock-Denken verschärfen die Situation weiter, anstatt rational angelegte Lösungen zu finden, die notwendig wären, um der gegenwärtigen Hysterie entgegenzuwirken.

Die Gesellschaft befindet sich in einem Dilemma, wo wichtige Entscheidungen häufig ohne ausreichende Analyse oder öffentliche Diskussion getroffen werden. Laut Unser Mitteleuropa sind die Auswirkungen dieser hysterischen Dauererregung allgegenwärtig, sowohl in der politischen Arena als auch im Alltag der Bürger. Die Fokussierung auf dramatische Darstellungen und die ständige Erregung erzeugen eine Atmosphäre, in der rationale Überlegungen nur schwer Platz finden.

| Details | |

|---|---|

| Ort | Mittel-Europa, Deutschland |

| Quellen | |

Kommentare (0)